リサーチフェア

- ホーム

- リサーチフェア2024

名城大学リサーチフェアは、本学の研究力ならびに研究シーズを学外へ向けて公開することで、新たな連携を生み出すことを目的としたイベントで、2019年8月27日に天白キャンパスにて「名城大学テクノフェア2019」として初めて開催されました。2020年度には「名城大学リサーチフェア」と名前を変え、2年連続オンラインで開催しました。2022年度はウィンクあいちに場所を移し、3年ぶりに対面で開催しました。2023年度と2024年度は3Dバーチャル空間でのオンライン展示会を開催しました。

リサーチフェア2024

- 開催期間

- 2024年11月25日(月)~2025年1月26日(日)

- 場 所

- 3Dバーチャル空間でのオンライン展示会

- 概 要

- 名城大学カーボンニュートラル研究推進機構の政策グループ・環境グループ・新素材グループのコアメンバーを中心に、全学から88テーマを紹介

3Dバーチャル空間でのオンライン展示会がさらにパワーアップ

- PDFチラシPDF

展示場の様子

特別展示

世界最強「ネオジム磁石」発明者

佐川眞人特任教授インタビュー

永久磁石「ネオジム磁石」の発明者で、カーボンニュートラル研究推進機構のシニアフェローを務める、佐川眞人大同特殊鋼株式会社顧問は、2024年10月1日付で、本学特任教授に就任しました。

佐川特任教授は、1982年にネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする新しい元素の配合と独自の焼結技術で、世界最強の永久磁石「ネオジム磁石」を発明。

このネオジム磁石は、電気自動車のモーターや風力発電機、コンピューターや家電製品など様々な製品で広く使用され、製品の高性能化、省エネルギー化に貢献しています。

ここでは、ネオジム磁石の解説とカーボンニュートラル研究推進機構キックオフ講演会のダイジェスト映像と共に、2024年10月に収録したインタビューを特別に公開します。

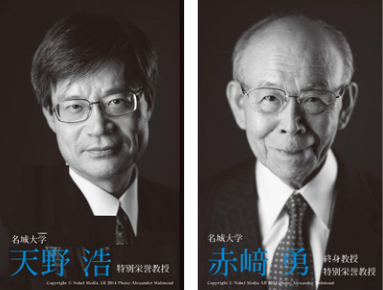

赤﨑勇教授・天野浩教授

ノーベル賞受賞10周年記念

NOBEL BLUE PROJECT

世界を変え続ける「青色LED」

赤﨑勇教授と天野浩教授が2014年に青色LEDの発明でノーベル物理学賞を受賞して今年で10年。その功績は、「世界を照らす新たな光をもたらした」と評されました。

光の三原色の赤・緑・青のうち、赤と緑のLEDは1970年代までに実現していましたが、青色LEDの実現は困難を極め、「20世紀中の実現は不可能」とまで言われていました。そんな中、赤﨑教授と天野教授は幾多の困難を乗り越え1989年、ついに青色LEDの実現に成功。そして、発明から25年後、ノーベル物理学賞を受賞し、名城大学として初のノーベル賞受賞者の誕生となりました。

ここでは、あらためて両教授の功績を振り返るとともに、現在も世界の最先端を牽引する名城大学の最新のLED技術をご紹介します。

出展者一覧

※所属などは当時のもの

| No | グループ | 氏名 | 学部・学科 | タイトル |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 政策 | 李 秀澈 | 経済学部 産業社会学科 |

ASEAN国家のカーボンニュートラルに向けた発電部門の脱炭素政策 |

| 2 | 政策 | 太田 志乃 | 経済学部 産業社会学科 |

中部地域の自動車産業・モビリティ産業研究 |

| 3 | 政策 | 小髙 猛司 | 理工学部 社会基盤デザイン工学科 |

「粘り強い」から「決壊しない」河川堤防を目指して |

| 4 | 政策 | 杉浦 伸 | 都市情報学部 都市情報学科 |

住民参加型再生可能エネルギー事業に関わる代替案の優先順位付け |

| 5 | 政策 | 谷口 義則 | 人間学部 人間学科 |

生物多様性を守る取組 河川における外来魚の生態調査 |

| 6 | 政策 | 中村 一樹 | 理工学部 社会基盤デザイン工学科 |

ウォーカブルな都市空間とモビリティのVR評価 |

| 7 | 政策 | 平野 達也 | 農学部 生物資源学科 |

休耕田や耕作放棄地を活用した草本系バイオマスによるバイオメタン生産技術 - GETシステム – |

| 8 | 政策 | 水野 隆文 | 都市情報学部 都市情報学科 |

AIを応用した動線解析・人流制御と什器配置最適化 |

| 9 | 環境 | 礒井 俊行 | 農学部 生物環境科学科 |

カーボンニュートラル実現に向けた窒素固定菌の活用 |

| 10 | 環境 | 岡本 誉士典 | 薬学部 薬学科 |

培養肉の安全性に関する試験的な取り組み |

| 11 | 環境 | 景山 伯春 | 大学院総合学術研究科 総合学術専攻 |

微細藻類由来の天然日焼け止め |

| 12 | 環境 | 片桐 誠之 | 理工学部 環境創造工学科 |

下水汚泥のバイオ燃料化を促進する高度脱水技術 |

| 13 | 環境 | 加藤 雅士 | 農学部 応用生物化学科 |

微生物機能を活用した未利用木質バイオマスの資源化の可能性 |

| 14 | 環境 | 黒川 裕介 | 農学部 生物資源学科 |

バイオテクノロジーを用いたイネの品質改良:耐水性の強化を目指して |

| 15 | 環境 | 近藤 歩 | 農学部 生物環境科学科 |

持続可能な社会の実現に向けた食用サボテンの役割り |

| 16 | 環境 | 佐伯 壮一 | 理工学部 メカトロニクス工学科 |

電磁場誘起振動を用いた微小異物金属リアルタイム検査システム“EMIG-LDS” |

| 17 | 環境 | 坂井 健男 | 薬学部 薬学科 |

研究紹介 研究トピック1:sp3炭素に富んだ構造多様性が高い化合物群の創製 研究トピック2:特徴ある共役塩基の創製 |

| 18 | 環境 | 神藤 定生 | 理工学部 教養教育 |

シアノバクテリアを工場として有用物質を生産するスマートセルファクトリー ーCO2を資源としたバイオエチレン生産ー |

| 19 | 環境 | 神野 透人 | 薬学部 薬学科 |

カーボンニュートラル時代の室内環境を衛る |

| 20 | 環境 | 中島 公平 | 理工学部 交通機械工学科 |

動力源からのCO2排出量低減のための研究紹介 |

| 21 | 環境 | 東田 明 | 経営学部 国際経営学科 |

マテリアルフローに注目した省エネ・省資源 〜マテリアルフローコスト会計の活用可能性〜 |

| 22 | 環境 | 日比 義彦 | 理工学部 環境創造工学科 |

自然現象をコンピューターで再現する解析手法とプログラムの開発 |

| 23 | 環境 | 平岩 陸 | 理工学部 建築学科 |

カーボンニュートラル関連研究の紹介 |

| 24 | 環境 | 広瀬 正史 | 理工学部 環境創造工学科 |

長期衛星搭載降水レーダデータによる降水システムデータベース |

| 25 | 環境 | 堀田 一弘 | 理工学部 電気電子工学科 |

Adaptive tvMF-Dice lossを用いた世界一のSegmentation精度 |

| 26 | 環境 | 松儀 真人 | 農学部 応用生物化学科 |

Dendroamide A とその全立体異性体の省エネルギー型合成 -カーボンニュートラルを志向した省エネルギー型化学合成法の開発- |

| 27 | 環境 | 松田 和浩 | 理工学部 建築学科 |

小〜大規模木造建物への制振技術適用 |

| 28 | 環境 | 三浦 彩子 | 理工学部 建築学科 |

文化財の記録と評価 |

| 29 | 環境 | 武藤 厚 | 理工学部 建築学科 |

「研究開発の応用事例」 |

| 30 | 環境 | 山田 宗男 | 情報工学部 情報工学科 |

生体磁気刺激による全く新たな居眠り運転防止システム |

| 31 | 環境 | 吉永 美香 | 理工学部 建築学科 |

住宅のカーボンニュートラルに向けた太陽熱給湯の実力と課題 |

| 32 | 環境 | 米澤 貴紀 | 理工学部 建築学科 |

歴史的な建築・空間の研究を活かした建物を長く使うことへの理解の促進 |

| 33 | 環境 | 輪島 丈明 | 薬学部 薬学科 |

持続可能な社会のためのAntiMicrobial Resistanceに関する研究 |

| 34 | 新素材 | 内田 儀一郎 | 理工学部 電気電子工学科 |

新規高周波プラズマジェットを用いた金属/樹脂プラズマ接合法の開発 |

| 35 | 新素材 | 太田 貴之 | 理工学部 電気電子工学科 |

酸化物半導体の成膜及び表面改質 |

| 36 | 新素材 | 才田 隆広 | 理工学部 応用化学科 |

酸化物ナノシートによる表面改質 |

| 37 | 新素材 | 土屋 文 | 理工学部 教養教育 |

二酸化炭素吸収セラミックスの常温水分解効果を利用したメタネーション技術開発 |

| 38 | 新素材 | 永田 央 | 理工学部 応用化学科 |

化学反応で光合成を組み立てる |

| 39 | 新素材 | 丸山 隆浩 | 理工学部 応用化学科 |

カーボンナノチューブとその応用 |

| 40 | 総合研究所 研究センター |

カーボンニュートラル物質改善技術研究センター (竹田圭吾) |

理工学部 電気電子工学科 |

触媒合成・応用研究の更なる飛躍に向けて |

| 41 | 総合研究所 研究センター |

次世代バッテリーマテリアル研究センター (内田儀一郎) |

理工学部 電気電子工学科 |

名城大での次世代Liイオン電池開発 |

| 42 | 総合研究所 研究センター |

自然災害リスク軽減研究センター (小髙猛司) |

理工学部 社会基盤デザイン工学科 |

21世紀型自然災害へ備える |

| 43 | 総合研究所 研究センター |

自動車部品電動化戦略研究センター (田中武憲) |

経営学部 国際経営学科 |

自動車部品電動化戦略研究センター【カーボンニュートラル研究推進機構】 |

| 44 | 総合研究所 研究センター |

プラズマバイオ応用研究センター (伊藤昌文) |

理工学部 電気電子工学科 |

プラズマバイオ応用研究センター |

| 45 | MEIJO研究 セレクション |

久米 祐介 | 法学部 法学科 |

英語の変化の理論的研究 |

| 46 | MEIJO研究 セレクション |

山下 祐貴子 | 法学部 法学科 |

ドイツ親子法における血縁の意義 |

| 47 | MEIJO研究 セレクション |

髙橋 香苗 | 人間学部 人間学科 |

現代家族の子育ての意識と実態 家族をめぐる社会の規範を考える |

| 48 | MEIJO研究 セレクション |

安達 孝信 | 外国語学部 国際英語学科 |

パリ郊外と自然主義文学 |

| 49 | MEIJO研究 セレクション |

鈴村 裕輔 | 外国語学部 国際英語学科 |

敗北者たちの政治学 昭和期における自由民主党総裁選挙を対象に |

| 50 | MEIJO研究 セレクション |

西尾 由里 | 外国語学部 国際英語学科 |

英語発音セルフラーニングシステム |

| 51 | MEIJO研究 セレクション |

稲葉 千晴 | 都市情報学部 都市情報学科 |

ウクライナ侵攻とヨーロッパの難民2023-24年 |

| 52 | MEIJO研究 セレクション |

柄谷 友香 | 都市情報学部 都市情報学科 |

広域巨大災害における持続可能な自律住宅再建メカニズムの解明 |

| 53 | MEIJO研究 セレクション |

木村 美奈子 | 教職センター | 子どもにとって映像は本物?ー幼児期の子どもの映像理解を考えるー |

| 54 | MEIJO研究 セレクション |

奥村 裕紀 | 農学部 応用生物化学科 |

生物試料画像の形状分析や工業製品の軽量化設計に利用可能な中心線簡易検出アルゴリズム |

| 55 | MEIJO研究 セレクション |

香村 恵介 | 農学部 教養教育 |

公民館で育むつながりと健康 持続可能な幼児の運動促進プロジェクト |

| 56 | MEIJO研究 セレクション |

志水 元亨 | 農学部 応用生物化学科 |

マンノオリゴ糖のみ生成する新奇β-マンナナーゼ |

| 57 | MEIJO研究 セレクション |

近澤 未歩 | 農学部 応用生物化学科 |

免疫系を介した食品成分の機能性探索 |

| 58 | MEIJO研究 セレクション |

津呂 正人 | 農学部 生物資源学科 |

植物の香りの有効利用 |

| 59 | MEIJO研究 セレクション |

長澤 麻央 | 農学部 応用生物化学科 |

栄養学的アプローチを介した脳機能の維持ならびに脳機能障害の予防に関する研究 |

| 60 | MEIJO研究 セレクション |

濱本 博三 | 農学部 応用生物化学科 |

植物素材に含まれる抗酸化成分の有効活用法の開発 |

| 61 | MEIJO研究 セレクション |

林 義明 | 農学部 附属農場 |

カロテノイドによる飼料用昆虫の安定生産と高付加価値化 |

| 62 | MEIJO研究 セレクション |

細田 晃文 | 農学部 生物環境科学科 |

嫌気性細菌を用いた金属除去・回収 SDGsなリサイクルを目指した金属酸化/還元ー微生物の探索 |

| 63 | MEIJO研究 セレクション |

武藤 将道 | 農学部 生物資源学科 |

比較発生学的手法によるカワゲラ目の系統進化学的研究(昆虫網) | 64 | MEIJO研究 セレクション |

梅田 孝 | 薬学部 薬学科 |

名城大学薬学部 健康・スポーツ科学研究室及び名城大学 健康・スポーツ医科学研究センターの研究テーマと活動について |

| 65 | MEIJO研究 セレクション |

岡本 浩一 | 薬学部 薬学科 |

噴霧急速凍結乾燥粉末剤の大量生産機の開発 |

| 66 | MEIJO研究 セレクション |

奥田 知将 | 薬学部 薬学科 |

高肺送達性を示す吸入粉末製剤化技術の確立と展開 |

| 67 | MEIJO研究 セレクション |

近藤 啓太 | 薬学部 薬学科 |

有機溶媒を使わない非晶質医薬品の製造技術 |

| 68 | MEIJO研究 セレクション |

高谷 芳明 | 薬学部 薬学科 |

豚糞から消臭剤の開発 ~資源循環型研究を通じて健康な生活を築く~ |

| 69 | MEIJO研究 セレクション |

都築 孝允 | 薬学部 薬学科 |

運動と機能性成分の併用による抗肥満・抗糖尿病作用 |

| 70 | MEIJO研究 セレクション |

平松 正行 | 薬学部 薬学科 |

アルツハイマー型認知症(AD)モデルマウスにおける学習・記憶障害に対するベタイン効果 |

| 71 | MEIJO研究 セレクション |

鈴木 秀和 | 情報工学部 情報工学科 |

遠隔地のデバイスと簡単・安全に通信する技術「CYPHONIC」 |

| 72 | MEIJO研究 セレクション |

寺本 篤司 | 情報工学部 情報工学科 |

医療データを対象とした人口知能技術の開発 病理画像を対象とした研究事例紹介 |

| 73 | MEIJO研究 セレクション |

野崎 佑典 | 情報工学部 情報工学科 |

エッジAIの物理解析に対するモデル保護 |

| 74 | MEIJO研究 セレクション |

柳田 康幸 | 情報工学部 情報工学科 |

バーチャルリアリティ(VR)と嗅覚の時空間提示技術 |

| 75 | MEIJO研究 セレクション |

市川 明彦 | 理工学部 メカトロニクス工学科 |

マイクロシステム腸内探査ロボット |

| 76 | MEIJO研究 セレクション |

岩下 健太郎 | 理工学部 社会基盤デザイン工学科 |

BFRPシート接着による鉄筋コンクリート構造物の耐荷力向上や長寿命化に関する研究 |

| 77 | MEIJO研究 セレクション |

大原 賢一 | 理工学部 メカトロニクス工学科 |

ロボットシステムデザイン研究室 サービスロボットシーズ紹介 |

| 78 | MEIJO研究 セレクション |

小塩 達也 | 理工学部 環境創造工学科 |

逐次フーリエ変換によるリアルタイム周波数解析 |

| 79 | MEIJO研究 セレクション |

榊田 創 | 理工学部 電気電子工学科 |

低侵襲止血デバイスの開発 |

| 80 | MEIJO研究 セレクション |

仙場 淳彦 | 理工学部 交通機械工学科 |

航空宇宙機構造研究室の紹介 |

| 81 | MEIJO研究 セレクション |

道正 泰弘 | 理工学部 環境創造工学科 |

建設副産物,電力・鉄鋼系工業副産物リサイクルシステム |

| 82 | MEIJO研究 セレクション |

西山 桂 | 理工学部 環境創造工学科 |

農作物疾病の発光標識のための発光バイオマーカーの投与機構 |

| 83 | MEIJO研究 セレクション |

本田 真己 | 理工学部 教養教育 |

シス異性化技術を活用した食品・化粧品原料の高付加価値化 |

| 84 | MEIJO研究 セレクション |

益田 泰輔 | 理工学部 電気電子工学科 |

電動車を用いたアクティブ・V2G®️による停電復旧 |

| 85 | MEIJO研究 セレクション |

松原 剛 | 理工学部 機械工学科 |

軽量化&水素燃料等パワーユニット機器 強度設計技術 |

| 86 | MEIJO研究 セレクション |

宮田 喜久子 | 理工学部 交通機械工学科 |

小型宇宙機を用いた宇宙利用 |

| 87 | MEIJO研究 セレクション |

武藤 昌也 | 理工学部 環境創造工学科 |

燃料の多様化のためのシミュレーション技術 |

| 88 | MEIJO研究 セレクション |

吉川 泰晴 | 理工学部 機械工学科 |

印刷工具を用いた金属への凹凸転写技術 |