- 企業・官公庁の方へ

- 産官学連携

知的財産

本学では産官学連携の取り組みの手始めに、平成15年10月に学術研究審議委員会のワーキンググループとして産官学連携推進分科会を組織し、「パテントポリシー」および「知的財産権管理規程および細則」(以下、「規程」)を作成しました。これにより、本学も知的財産を創出し社会貢献を進める旨を公言するとともに、規程により教職員等の発明を大学が管理できるようにすることにより、組織をあげて産官学連携に取り組めるようになりました。

令和7年4月1日からは、知的財産権を論文と同じ位置づけで取り扱い、創出された知的財産権は大学の責務として保護し、技術移転などにより社会に還元していく知的財産サイクルの構築を目指すため、名称を「知的財産ポリシー」に変更し、施行しています。

パテントポリシーとは

・基本姿勢・哲学

・知的財産権に対する考え方

を公に宣言するものです。知的財産取り扱い機関としての、存在アピール文ともいえます。

知的財産ポリシー

名城大学は、知的財産権を論文と同じ位置づけで取り扱い、創出された知的財産権は大学の責務として保護し、技術移転などにより社会に還元していく、知的財産サイクルの構築を目指すものである。

1. 基本的な考え方

名城大学は、総合大学として、社会的使命を果たすことが重要であり、その理念を「総合化」「高度化」「国際化」の三つのキーワードに求めている。また、その理想を追求するため、さまざまな改革に取り組んでいる。

一方、国策として産官学連携の推進による経済の活性化の期待も大きなものとなっている。シーズの宝庫である大学の知恵の価値が従来にも増して高く評価され、知恵に財産としての価値を与える知的財産の役割は大きく広がっている。

よって、大学の研究成果について、世界を見据えた知的財産権化を図ることが求められている。特に、その普及においては、知的財産権と論文とを同じ位置付けで扱うという意識を確立し、実践していくことが重要である。

これらの目的の達成に向けて知的財産ポリシー(以下「本ポリシー」という。)を設定し、学内外に公表するものである。

2. 知的財産権化の必要性

大学の研究成果が社会や経済に貢献することが期待されている。それを実践するには大学の研究成果の知的財産権化が必要である。

本ポリシーの適応範囲を以下とする。

●知的財産:発明、考案、意匠、商標、植物品種、プログラム等、ノウハウ

●知的財産権:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、著作権及びノウハウに係る権利並びに上記の各権利に対する外国における権利

知的財産は、研究・開発活動の結果生み出された創作物のうち、財産としての価値を持つものを指す。科学的発見や理論、装置、材料、物質、マーク、そしてデザイン等、これらはすべて知的財産の対象となる。 このうち、発明者等の権利保護および産業競争力確保の観点で、特許制度等の法律により保護される。

(1)産官学連携の推進

名城大学は「ものづくり地域」に位置する総合大学である。よって大学の研究成果を社会の役に立たせるためには、研究成果が産業界に円滑に技術移転・事業化され、かつ、そのことにより安全・便利で使いやすい製品となって国民へ還元されることが重要である。

この技術移転・事業化において使用される技術が知的財産権化されていれば、企業は経済活動を優位に展開できることが明らかである。

そして、知的財産権化されていない研究成果は経済活動の優位性への貢献が難しいので、企業への技術移転も難しい。

これらに鑑み、名城大学は研究成果の知的財産権化を進め、法的に保護していく。

(2)スタートアップの起業に必要な権利の確立

新産業創出のため、スタートアップの起業に大きな期待が寄せられている。研究者がスタートアップを起業する場合、予め自らの研究成果を知的財産権化しておくことが、その後の事業展開を優位に進めるために必須である。

よって、名城大学は研究成果の知的財産権化を進め、スタートアップの起業で活用できるよう、法的に保護していく。

(3)発明者の権利保護

研究成果を知的財産権化することは、ロイヤリティーの還流及び更なる研究資金の獲得で次の研究資金を生み出し、成果物に対し産業界から客観的な評価を受けること、及び、成果物の実施化を通して新たな課題を知ることが可能となる。

これらは、研究者自身にフィードバックされ、次の発明を生み出すための貴重な機会となる。

また、大学の研究成果が目に見える形で使われることにより、大学の評価が高まるとともに、産業技術力の向上等に資することとなり、経済・社会に一層の貢献ができるようになる。

(4)研究資金の獲得

研究成果を知的財産権化することは、ロイヤリティーの還流及び更なる研究資金の獲得で次の研究資金を生み出し、成果物に対し産業界から客観的な評価を受けること、及び、成果物の実施化を通して新たな課題を知ることが可能となる。

これらは、研究者自身にフィードバックされ、次の発明を生み出すための貴重な機会となる。

また、大学の研究成果が目に見える形で使われることにより、大学の評価が高まるとともに、産業技術力の向上等に資することとなり、経済・社会に一層の貢献ができるようになる。

(5)外国特許出願と財政基盤の強化

特許権は国ごとに出願して特許権を取得しないと、当該国での独占排他権がなく、第三者が自由に発明を利用できる。従って、価値の高い発明を外国出願する取組を進めることとする。

一方、外国出願には多額の費用を要するので、JSTのPCT出願支援制度の活用や、不要となった出願や登録特許の放棄などを進め、知的財産活動の財政基盤強化に努める。

また、大学の研究成果が目に見える形で使われることにより、大学の評価が高まるとともに、産業技術力の向上等に資することとなり、経済・社会に一層の貢献ができるようになる。

3. 研究成果の活用を組織として支援

名城大学の研究及び開発の成果物は、大学及び人類の財産であるとの観点から、大学は、知的財産権の発掘、取得、保護、発信、活用を、透明性及び公平性を確保しつつ、効果的、戦略的、効率的に行うよう組織として対応する。このため、知的財産権は大学に帰属するものとする。

また、職員は情報セキュリティの確保に努めることとし、大学の知的財産が不透明な形で流出することを防止する。

(1) 知的財産権のライセンス

名城大学は、研究開発で創出された知的財産権の産業界への移転を積極的に進める。その形態には、実施許諾、権利の移転等があり、その対価を、契約一時金、マイルストーン、ランニングロイヤリティー等の形態で受け取る。

(2) スタートアップへの知的財産のライセンス

本学の知的財産を活用して起業したスタートアップに対して、優先的に知的財産権の実施許諾や権利の移転等を行うことを原則とする。

本学の知的財産を活用するスタートアップでは、本学創出の知的財産権が主要な経営資源であることに鑑みて、独占的通常実施権の許諾など、スタートアップがこれを専有的に実施できることに配慮する。

スタートアップの多くは、手元資金が乏しいことに配慮して、知的財産権の実施許諾や権利の移転等の対価として、新株予約権や株式を受け取ることを選択肢の一つとする。

4. 知的財産権の取得促進のための研究者の評価と報奨

上記知的財産権化の重要性に鑑み、名城大学は知的財産権の取得を促進するために、以下のインセンティブを付与することとする。

(1) 知的財産権化への貢献度を研究者の評価に反映

(2) 出願・登録報奨により発明の奨励

(3) ロイヤリティー還元による個人報奨(特別報奨)の充実

5. 知的財産権の管理と活用のための体制・組織

(1) 学術研究支援センターに技術移転・知財管理担当者(以下「知財担当者」という。)を置く。知財担当者は、知的財産に関し、大学外部との窓口になるほか、大学内において、知的財産権の取得促進及び技術移転促進のため、知的財産マインドの高揚及び情報セキュリティの確保に努める。

(2) 知財担当者は研究者等との調整を行い、知的財産権の取得促進及び技術移転促進を図る。

(3) 学術研究支援センターは広くて強い知的財産権の取得促進を図る。このために、新たな発明が創出された場合、論文・学会発表などにより公知となる前に発明届出書を大学へ提出する等、知的財産に関する教職員への啓発活動を行う。

6. 進展する情勢への適応

国内外の知的財産制度や社会の変化を踏まえて、本ポリシーを、適宜、見直して改訂することとする。

お問い合わせ先

学術研究支援センター 産官学連携担当

| [TEL] | 052-832-1151(内線:2312、2264) |

| [TEL] | 052-838-2036(直通) |

本学教職員の職務発明

平成16年6月にパテントポリシーを制定し、続いて、知的財産権管理規程等を定め、本学教職員等の職務発明は原則、法人(学校法人名城大学)に承継(譲渡)されることとなりました(職務発明・・・教員等が本学勤務時間内に、現在及び過去の職務・研究において生まれた発明)。

受託研究や共同研究から生じた単独発明及び共同発明は,上記と同様に取り扱います。出願については、相手先企業等と協議します。但し、企業様との共同出願については、原則、企業様に出願費用をご負担いただきます。

共同出願にあたっては、条件面(持分・費用負担・実施方法など)を協議したうえで,特許共同出願契約書を締結します。

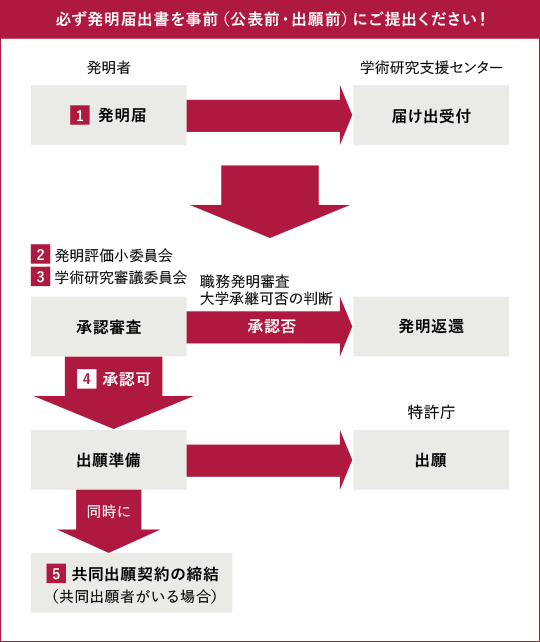

教職員等が発明(知的財産)を創出したときは、大学に届け出てください(知的財産権管理規程第4条)。

申請書類提出上の注意点

・発明者は、発明届を作成し学部事務室に提出してください。

・発明届は発明評価小委員会・学術研究審議委員会で審査され、承認後、審査結果は発明者に通知されます(承認までに時間がかかる場合がありますので申請にあたっては時間に余裕をもって準備をしてください)。

・共同出願の場合も発明届の提出が必要になります。

様式ファイル確認

【発明者になる人】

・具体性のある着想を提供した者は、発明者となります

・課題解決のために、具体的な解決手段を提案した者は、発明者となります

・具体性のある解決手段を提供して発明を完成に導いた者は、発明者となります

【発明者にならない人】

・単に課題を提示しただけでは、発明者になれません

・単に指示されてデータをまとめた者や実験作業を手伝っただけでは、発明者になれません

・発明者に資金や設備等を提供しただけでは、発明者になれません

参考リンク:特許庁資料「日本における発明者の決定」