ピックアップコンテンツ

- ホーム

- ピックアップコンテンツ

- <イベントレポート>メッセナゴヤ2025に出展しました(2025/11/5-7)

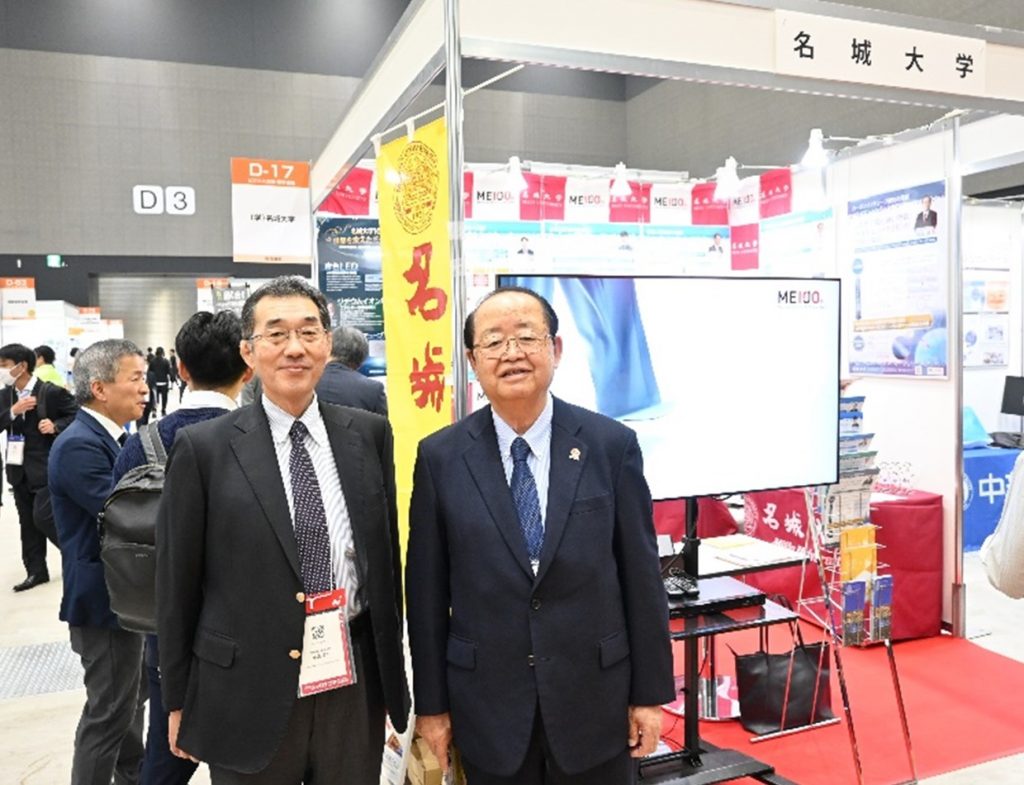

メッセナゴヤは、2006年にスタートした「異業種交流の祭典」です。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会です。今年度は「Next Era ~つながる力、動かせ未来~」をキャッチフレーズに、2025年11月5日(水)から11月7日(金)の3日間にわたり、ポートメッセなごや(名古屋市港区)で開催され、50,705名が来場しました(オンラインでの開催は10月27日から11月28日まで)。

今回の展示では、「名城大学100周年へ—世界を変えた三大研究の系譜—」をテーマに、2014年に赤﨑勇特別栄誉教授、天野浩特別栄誉教授がノーベル物理学賞を受賞した青色LED、吉野彰終身教授が2019年にノーベル化学賞を受賞したリチウムイオン電池、そして“ノーベル賞級”と称される飯島澄男終身教授が発見したカーボンナノチューブの系譜を受け継ぐ、本学の最新研究と産学連携の取組を紹介しました。

青色LED研究の発展

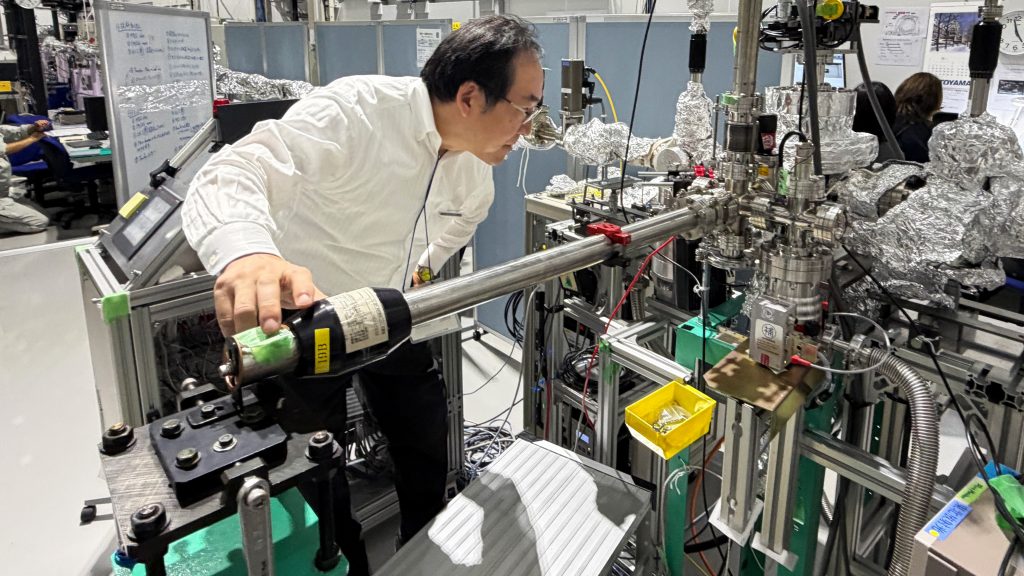

理工学部材料機能工学科の上山 智 教授のビーム形状制御と高出力動作を両立できる量子核レーザー、竹内 哲也 教授の世界最高の電力変換効率を持つ青紫色面発光レーザー、岩谷 素顕 教授の世界初のUV-B半導体レーザーの研究に関するパネルを展示し、開発した技術の特徴や応用例を紹介しました。

竹内教授らのグループは、高性能反射鏡と共振器の膜厚の精密制御技術を開発し、世界最高電力変換効率を持つ青紫色面発光レーザー素子の製作に成功しました。今後は、レーザー走査型の網膜ディスプレイなどへの応用が期待されます。

当日は、竹内研究室の大学院生2名(柴原さん、禿子さん)が、青紫色面発光半導体レーザーが発光する様子を実演しました。来場者は、顕微鏡で小さな基板に約3000個の素子が並んでいる様子を観察し、その一箇所に電気を流すと鮮やかな青紫色に光る様子に興味深く見入っていました。企業の担当者や高校生をはじめとする多くの来場者が絶え間なく実演を見に訪れ、休む暇もなく対応に追われていました。

カーボンナノチューブ研究の発展

理工学部応用化学科の丸山 隆浩 教授は、カーボンチェーンをカーボンナノチューブに内包した新ナノカーボン材料を紹介しました。

カーボンチェーンは炭素が直鎖状につながった構造をもち、理論上は世界で最も硬い物質(ダイヤモンドの約3倍)として知られています。しかし、空気中では分解されやすく安定に存在させることが難しいという課題がありました。

丸山教授は、カーボンナノチューブ内にポリイン(短いカーボンチェーン)を導入し、その中でポリインを重合することで、カーボンチェーンを高収率で形成する独自の手法を確立し、その成果を2025年8月に『Chemical Physics Letters』で発表しました。

展示では、丸山教授が自らパネルや模型を用いて、開発過程の工夫や苦労について来場者に丁寧に説明しました。大気中での安定化を実現したことから、究極の硬さが求められる宇宙エレベーターのワイヤーへの応用の可能性も期待されます。来場者の中には熱心に耳を傾ける高校生の姿も見られ、印象的でした。

リチウムイオン電池研究の発展

理工学部電気電子工学科の内田 儀一郎 教授は、全固体リチウムイオン電池用の負極として、高容量(炭素負極の3倍)をもち、かつ充放電サイクルの特性に優れた新たなゲルマニウム負極を開発しました。その研究成果を紹介しました。

この技術は、現行のリチウムイオン電池の3つの課題(高容量化、高サイクル性、安全性)を解決するブレイクスルー技術として注目されています。

今後のリチウムイオン電池の発展にこの技術がどのように寄与するのかを説明したURAに対して、パネルに集まったリチウムイオン電池の研究を行っている他大学の学生たちが熱心に質問をしていました。

おわりに

学術研究支援センターのURAが具体的な問い合わせ方法や本学の産官学連携制度について説明しました。メッセナゴヤでは、例年、多数の本学の卒業生がブースに足を運んでくださいます。学生時代の思い出話に花を咲かせながら、名城大学を懐かしむ姿に、卒業生の皆さまの温かさと誇りを感じました。また、企業の人事担当者や本学学生の保護者の方々からも多くの質問をいただき、来場者の皆さまと交流を深める中で、本学と地域社会との広く強い絆を実感する3日間となりました。

100周年を迎える本学が、地域とともに輝き続けられるよう、今後も努力を重ねてまいります。