ピックアップコンテンツ

- ホーム

- ピックアップコンテンツ

- <開催レポート>中国・上海大学と常州工学院大学から学生が来日(さくらサイエンスプログラム)(2025/1/15~23)

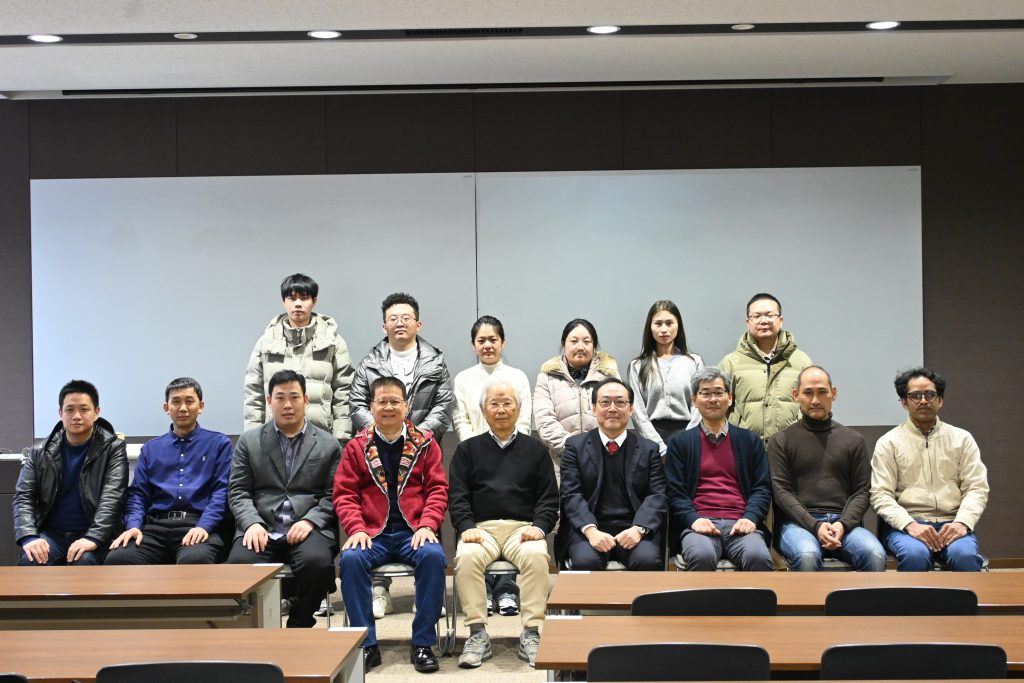

中国・上海大学と常州工学院大学の学生6名(大学生1名・大学院生5名)と引率教員2名が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「さくらサイエンスプログラム」で招へいされ、2025年1月15日~23日に来日しました。

受入担当の丸山隆浩教授(理工学部・応用化学科)は、2020年2月にも上海大学理学院の学生・教員とナノカーボン材料に関する国際共同研究を「さくらサイエンスプログラム」の支援を受けて行う予定でした。しかし、新型コロナウィルス感染拡大を受けて、本学への招へいは断念せざるを得ず、2021年12月にオンラインで代替開催しました。オンライン開催には両大学から教員・学生が多数参加し、互いの研究への理解を深めることにはつながりましたが、当初の目的であった、機器を用いた実験や議論、直接の交流はできませんでした。

そこで今回は、両大学におけるナノカーボンに関連する研究の進展を踏まえ、持続可能な社会に向けた新たなナノカーボン材料開発のための共同研究を行う目的で実施しました。

「国際交流シンポジウム(1月16日)」と「試料分析実験(1月20日)」の内容を一部ご紹介します。

国際交流シンポジウム(2025/1/16)

当日は、来日した上海大学と常州工学院大学の学生たちに加えて、名城大学の学生も多数参加しました。最初に児玉 哲司 理工学部長から歓迎のあいさつがありました。続いて、丸山教授と上海大学の張 傑 副教授が、歓迎と感謝の言葉を述べました。

張 副教授は「今回の訪問で、丸山先生とは京都大学の同じ学科に在籍していたことがわかったり、中国語を勉強されているご家族がおられる先生もいらっしゃったりして、名城大学とはなにかと『縁』があると感じている。この機会にスキルと知識を得るとともに、今後も良い関係を築いていきたい。上海大学にもいずれぜひ訪問していただきたい」とコメントしました。

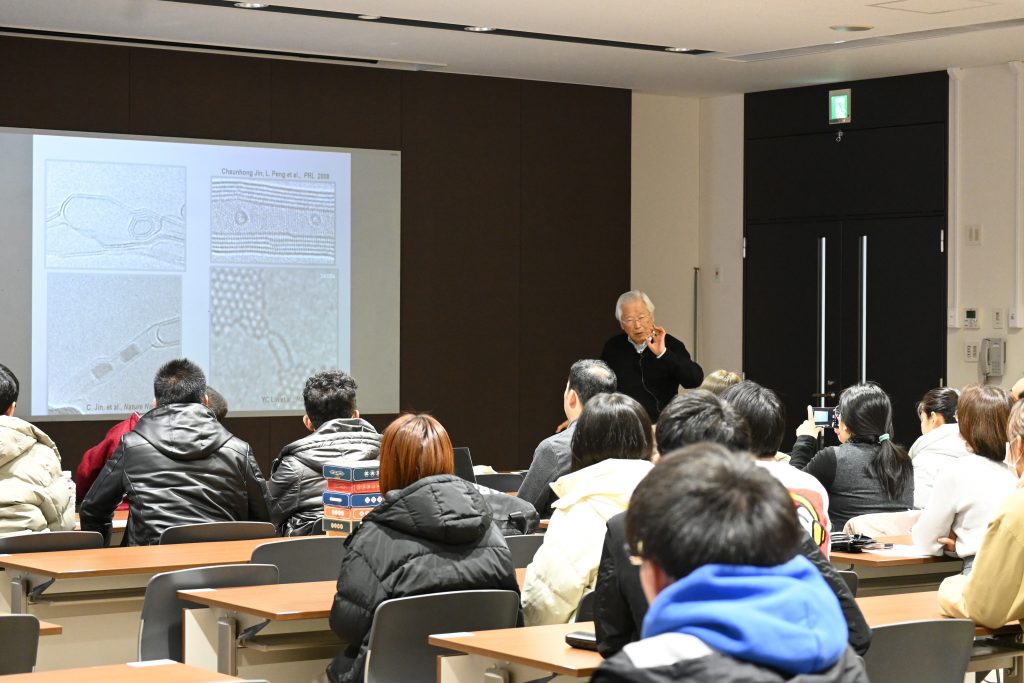

名城大学セッション

ここでは、丸山教授が「Research activity of Nanomaterial Research Center in Meijo University」と題して、ナノマテリアル研究センターの研究紹介を中心に発表を行いました。参加者からは発表内容に関する質問が多数あがりました。

また、ナノマテリアル研究センター ポスト・ドクター(PD)のKamal P Sharmaさんが「Feasibility of sub-nanometer single-walled carbon nanotube synthesis by ACCVD」と題した研究発表を行いました。

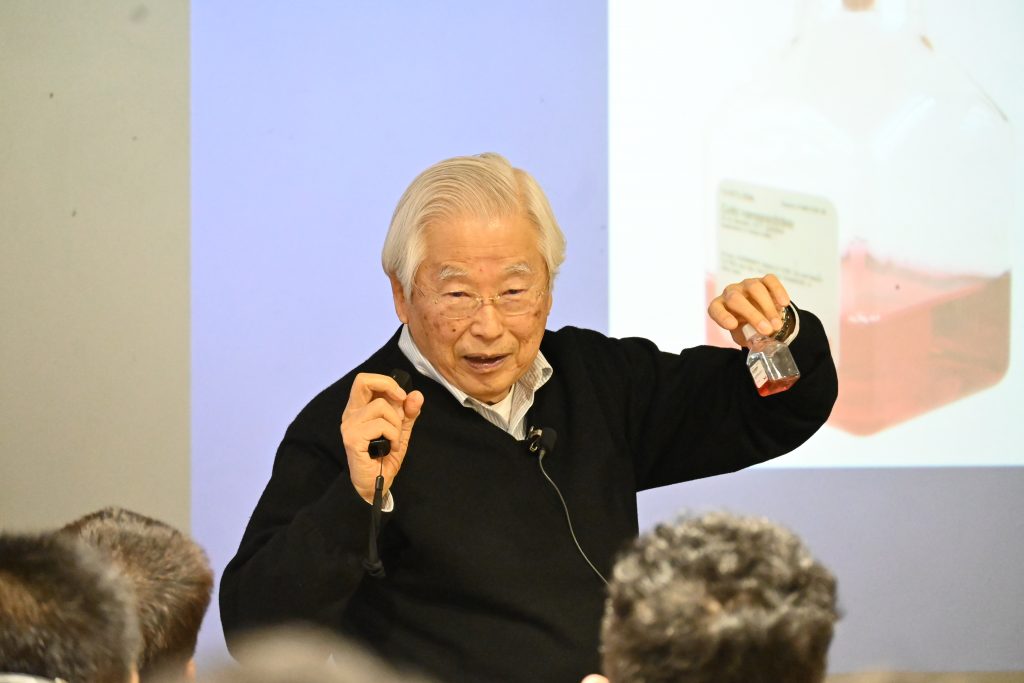

飯島澄男終身教授 特別講演

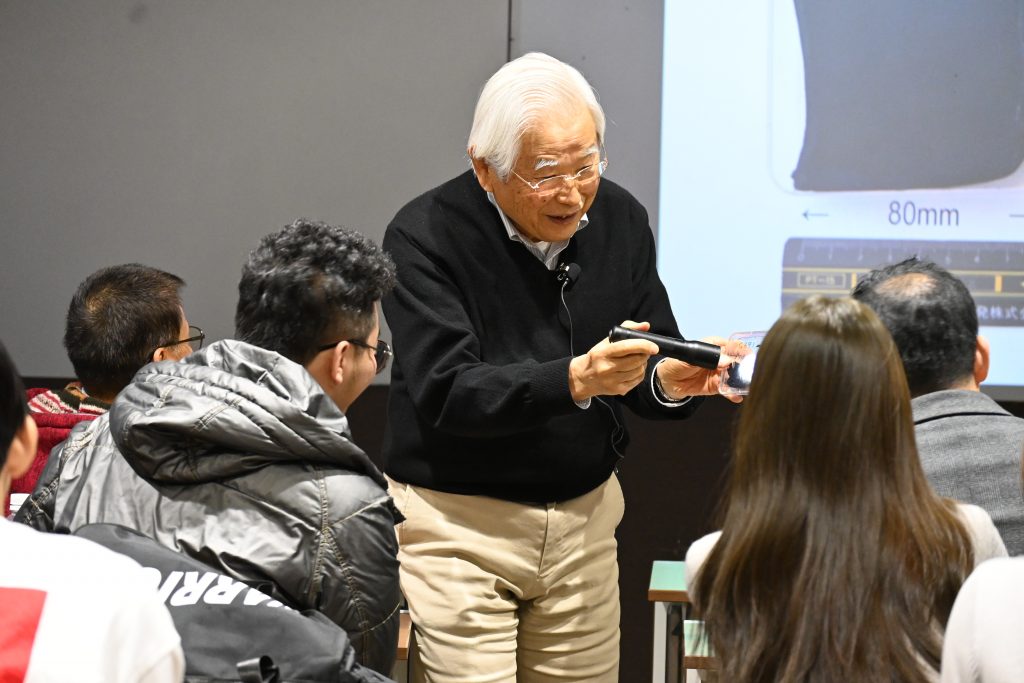

続いて、カーボンナノチューブの発見者である飯島澄男終身教授の特別講演がありました。飯島教授は、中国に訪問した際のエピソードや、先日の「キング・ファイサル国際賞」受賞連絡の様子などを交えたユーモアあふれる話で講演を始めました。初めは少し緊張の色が見えた中国からの学生たちもリラックスした様子で、時折笑い声も起こるほどでした。

飯島教授は、カーボンナノチューブの発見にいたるまでの道のりを説明した後、最近の発見として、カーボンナノチューブに白色LEDの光を当てると音が出る様子をデモンストレーションしました。参加者は耳元で鳴る音に驚きの表情を浮かべていました。

最後に、ルイ・パスツールの「In the field of observation, chance only favors those minds which have been prepared.(観測科学において、チャンスは備えあるところに訪れる)」という言葉で、飯島教授は講演を終えました。

上海大学セッション

上海大学の学生5名が自身の研究内容について発表を行いました。それぞれの発表について、複数の質問があり、発表者は1つ1つ丁寧に答えていました。

●Bin XIAO(肖斌)

”Study of alloying effects on stability and mechanical properties of superalloys by combining first-principles computations and machine learnings with center-environment features”

●Xiaoqian JIN(靳晓倩)

“Study of mechanical and electrical properties of ultra-high conductivity copper-nanocarbon composite materials prepared by electrodeposition”

●Xiao-Han Guo(郭晓晗)

“Metastable aluminum ions produced by Al-water reaction for advanced oxidation processes”

●Gen-Wang Ma(麻根旺)

“Insights into activation mechanism of metal aluminum covering nanometer oxides”

●Na Wang(王娜)

“Generation of H2O2 by modified Al and its use for removal of tetracycline in neutral solution”

ポスターセッション

名城大学は、丸山研究室や永田研究室など応用化学科の全研究室から学生10名が参加しました。常州工学院大学からも、Pinyou ZHAO(赵品佑)さんが「A novel glucose sensor based on the Cu2O/RGO decorated SWCNT buckypaper as a flexible electrode」と題したポスター発表を行いました。参加者は、それぞれのポスターを前に、時折身振りを加えながら活発な議論を行っていました。

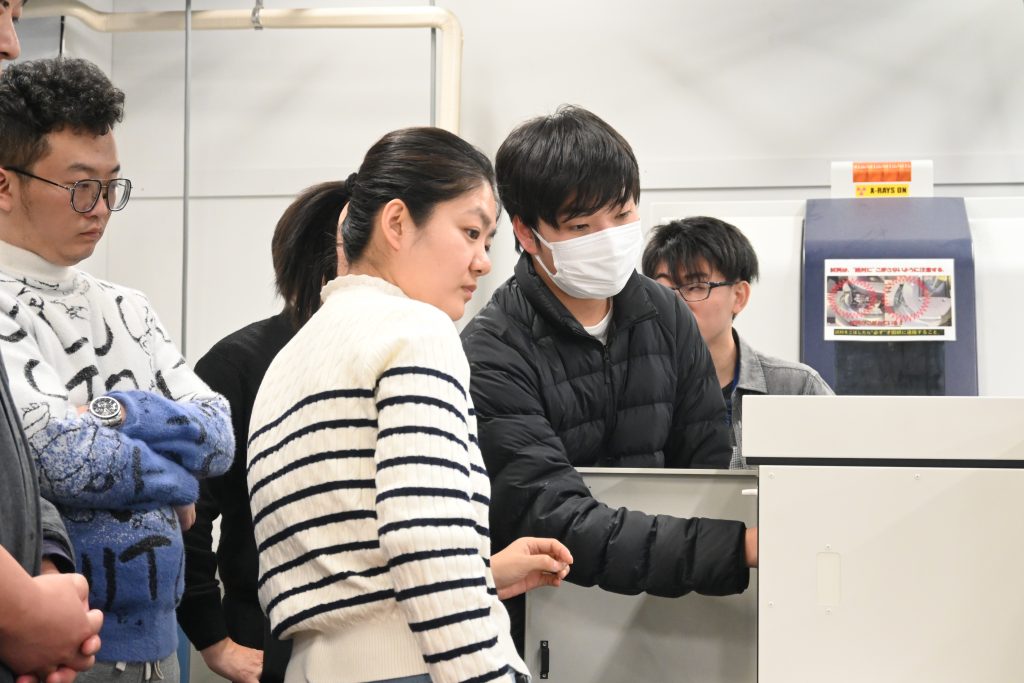

試料分析実験(2025/1/20)

丸山研究室の学生の補助を受けながら、上海大学と常州工学院大学の学生は、ラマン分光装置(Raman)を使って、持参した試料を分析しました。

【ラマン分光装置(Raman)】

光を物質に照射すると、物質中に分子振動が励起され、その分のエネルギーを失ったラマン散乱光が放出される。ラマン散乱光のエネルギーを解析することで、物質の構造についての情報が得られる。カーボンナノチューブなどナノ材料の構造解析に非常に有力。

上海大学と常州工学院大学の学生は、カーボンナノワイヤーの薄膜試料の均一性を評価するため、試料の向きや場所を頻繁に変え、その度にモニターに映し出される測定スペクトルを食い入るように見ていました。

この後も別の機器を使用した試料分析などを行い、最後に今回のプログラムの成果発表会、修了式および意見交換会を経て、9日間にわたるプログラムは無事終了しました。

関連記事

-

JST「さくらサイエンスプログラム」で中国から学生らが来学