ピックアップコンテンツ

- ホーム

- ピックアップコンテンツ

- <開催レポート>パキスタン・シャヒードモタルマベナジールブット医科大学から学生が来日(さくらサイエンスプログラム)(2025/2/23~3/1)

パキスタン・シャヒードモタルマベナジールブット医科大学の学生と教員 計8名が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「さくらサイエンスプログラム」で招へいされ、2025年2月23日~3月1日に来日しました。

受け入れ担当の薬学部・高谷芳明准教授は、2023年10月に同プログラムでインドネシア・アイルランガ大学の学生を受け入れました。本学と学術協定を結んでいるアイルランガ大学は、シャヒードモタルマベナジールブット医科大学とも協定を結んでおり、そのつながりで同じ医療系の学部を持つシャヒードモタルマベナジールブット医科大学と本学との交流が始まりました。高谷准教授はすでにシャヒードモタルマベナジールブット医科大学に3度訪れており、シンポジウムの登壇や学術交流を行っています。

パキスタン国内で高い教育と研究水準で有名なシャヒードモタルマベナジールブット医科大学は、諸外国から知識や技術を導入し、パキスタンの教育や医療に大いに貢献していますが、基礎的な分野では多くの課題を抱えています。たとえば、血液や生体組織サンプルなどの生体試料に含まれる成分を定量・分析・同定する技術は、世界的に必須となっている技術ですが、高額な機器や良質な試薬・資材が必要なため、多くの東南アジア諸国では一般化されていません。彼らにとって、データは教科書や論文から得られるもので、そのデータがどのように得られるのかを具体的にイメージすることが難しいという現状があります。今後の研究活動に生かすことができるように、実際にその技術を体験することが今回の訪問の目的の1つになっています。

2月26日の小原章裕学長表敬訪問の様子と共に、「ヒト型ロボットバイタルサインシミュレータ⾒学」と「医薬品の分析・同定法講義」の内容を一部ご紹介します。

学長表敬訪問

小原学長の自己紹介から始まった表敬訪問は、終始和やかな雰囲気で進行しました。シャヒードモタルマベナジールブット医科大学のKAMAL NUSRAT学長は「本学はパキスタンの中心部から遠く離れた地方にある。学生もその地域の出身者が多く、周辺地域の患者を多数抱えている。名城大学とは研究交流も然ることながら、学生交流も積極的に行っていきたいと考えている」と話しました。その後、本学の博士課程や研究内容についてディスカッションし、引き続き協定の締結に向けて協議していくことになりました。

最後にNUSRAT学長は「本学はとても自然が多く美しい場所にあるので、ぜひ近いうちに訪れていただきたい。歴史的に有名なモヘンジョ=ダロは、車で10分ほどの距離にある」と話し、友好のしるしとして、持参したパキスタンの伝統工芸品を小原学長へ手渡しました。

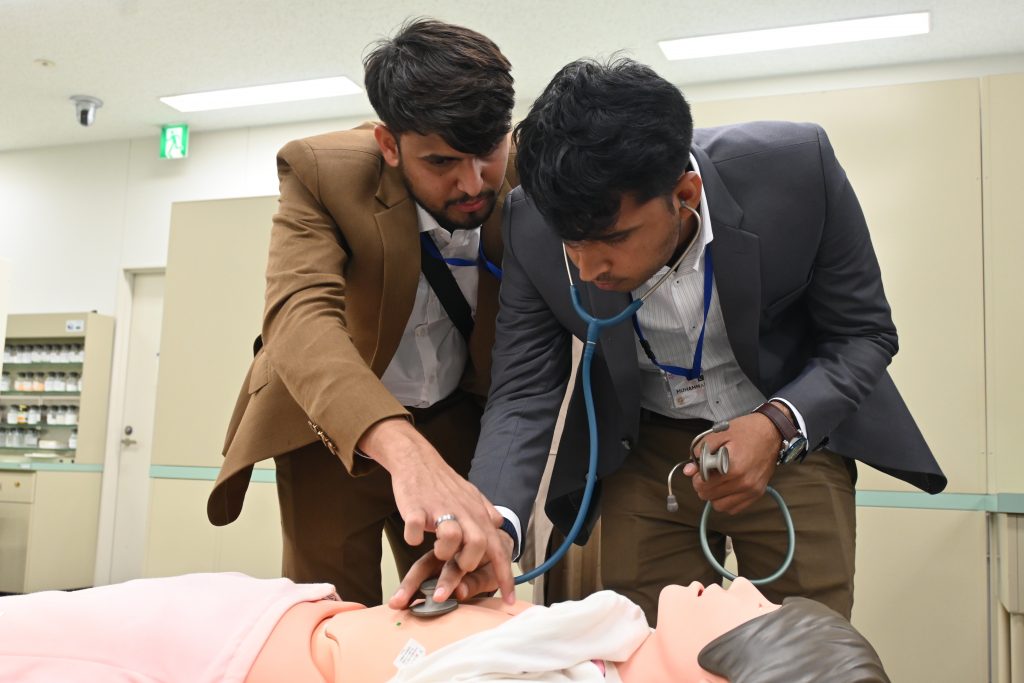

ヒト型ロボットバイタルサインシミュレータ実習

午後からは、薬学部の黒野 俊介教授によるヒト型ロボットバイタルサインシミュレータを使用した実習を行いました。

まず、さまざまな呼吸や心音を再現できるヒト型ロボットのPhysiko(フィジコ)を使用して、正常な呼吸音と肺炎や喘息の呼吸音の違いを聴診器で聞き分けました。学生たちは繰り返しヒト型ロボットに聴診器をあてて注意深く呼吸音や心音を聞きながら、黒野教授にいくつも質問を投げかけていました。

また、もう1体のロボットSimMan3G(シムマン3G)を使って、黒野教授は学生たちに課題を出しました。ある病態を再現しているロボットの状態とバイタルサインを観察して、どの薬剤を投与すべきかというものでした。このシミュレータは、実際にコンピューター上で薬剤の投与が可能で、投与後の状態を観察することもできます。また、投与数時間後の状態を瞬時に再現することが可能です。学生たちは矢継ぎ早に薬剤の名前を挙げながら、ほかの学生と議論したり、黒野教授に質問したり、とても意欲的に取り組んでいました。

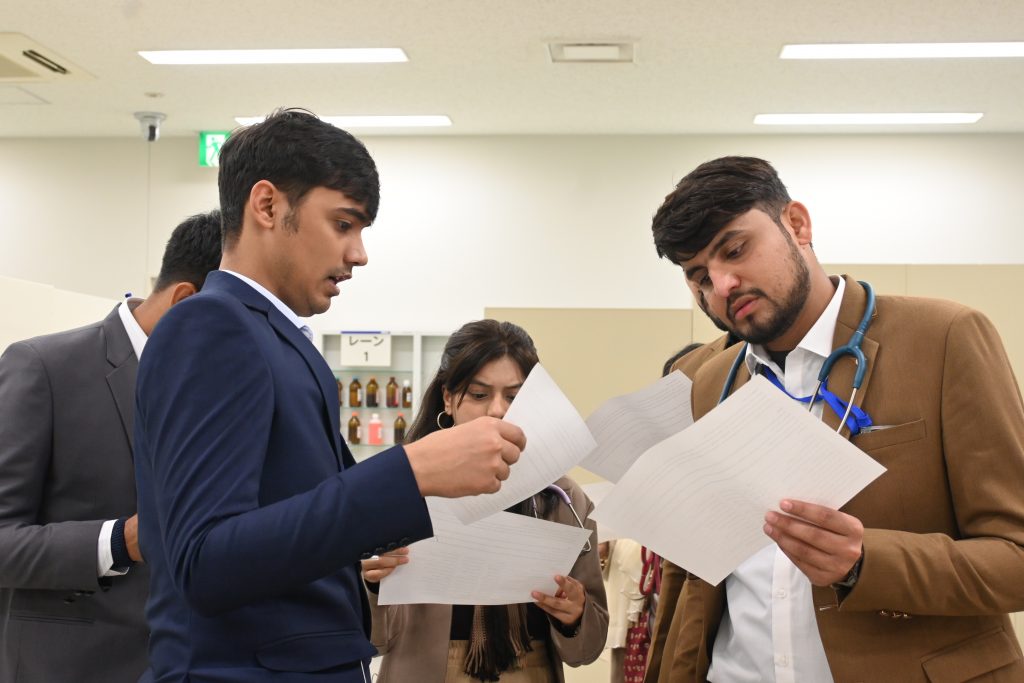

医薬品の分析・同定法講義

続いて、高谷准教授による医薬品の分析や同定法についての講義が行われました。これまでの実習や講義で常に積極的な姿勢で取り組んでいた学生たちは、ここでも高谷准教授にどんどん質問を投げかけ、時には議論しながら講義が進められました。

休憩時間には、参加者のPRENAさんとANASHAさんが「日本に到着した日はとても寒かった。生まれて初めて少しだけ雪が見られた。日本はおいしいものときれいなものがたくさんあって、人々もみんな親切」と話してくれました。

この後も薬品や生体成分の分析、名古屋大学医学部付属病院の見学などを行って、7日間にわたるプログラムは無事終了しました。

関連記事

-

「さくらサイエンスプログラム」でパキスタンの学生6人が来学